История бахметьевского хрусталя: от создания до сегодняшнего дня

Стеклоделие в России зародилось в XVII веке, а в первой половине XVIII стало активно развиваться. На раннем этапе стекольное производство располагалось вокруг Москвы, но в конце XVIII столетия основными районами этого мастерства стали Петербургская, Смоленская, Владимирская, Орловская и Пензенская губернии.

Самыми крупными предприятиями были Императорский стеклянный завод, а также Мальцовские и Николо-Бахметьевский заводы.

Исторический очерк

История бахметевского хрусталя начинается со второй половины XVIII века, когда Алексей Иванович Бахметьев в своих поместьях открыл стекольный, винокуренный, фарфоровый и фаянсовые заводы в надежде, что какое-то из начинаний со временем станет выгодным. Так и произошло со стекольным заводом, который стал не только приносить прибыль собственникам, но и снискал им мировую славу.

Николо-Пестровский завод был построен в 1764 г. и в начале делал стекло из песка, оксида кальция и оксида натрия. В народе его называли хрусталём за прозрачность, хотя по составу он таковым не был. Хрусталь стали варить в России в XIX веке, когда в известный рецепт добавили оксид свинца, придававший продукции особую прозрачность, твёрдость и блеск.

В 1779 г. Алексей Иванович, первый владелец стекольного производства, умер. Завод перешёл его вдове Агафоклеи Ивановне и сыну Николаю Алексеевичу. Продолжатели семейного дела смогли расширить производство, построив Заусовский и Теплостанский заводы, на которых делали штофы, бутылки, сортовую посуду и листовое стекло. На Николо-Петсровском же заводе вырабатывали художественное стекло, которые получило признание даже в Петербурге. Продукцию этого завода заказывали к императорскому столу.

В XIX веке бахметевские заводы расцвели. Николай Алексеевич даже подумывал купить Императорский стеклянный завод, но сделка не состоялась. Продукция, выпускаемая Бахметевым, не уступала европейской ни по качеству, ни по ассортименту. Николай Алексеевич постоянно развивал производство и расширял рынок сбыта. Так, в 1832 г. он стал торговать на Ближнем Востоке.

В 1836 г. завод унаследовал Алексей Николаевич Бахметев, сын прежнего владельца. При нём продукция завода продолжала оставаться коммерчески успешной и качественной. Алексей Николаевич большое внимание уделял модным стилистическим тенденциям. Он хорошо знал стекольное производство, которое изучил ещё при жизни отца, и технологические процессы, с которыми познакомился на западноевропейских заводах, когда жил в Лейпциге и Париже.

Алексей Николаевич Бахметев владел и управлял заводом по производству стекла и хрусталя около двадцати пяти лет. Он скончался в 1861 г. бездетным. Завод и всё его имение перешли в пожизненное владение вдове Анне Петровне. Наследником же стал сын его родной племянницы – князь Александр Дмитриевич Оболенский. Это был последний владелец Николо-Бахметьевского хрустал ьного завода, скончавшийся в ноябре 1917 г.

ьного завода, скончавшийся в ноябре 1917 г.

1860-1870 гг. стали периодом выживания для завода. Отмена крепостного права в России сказалась практически на всех предприятиях. Многие разорились, так как не все смогли перестроиться на новый лад. Именно тогда завод Бахметьева начал выпускать массовую продукцию, делать прессованные лафитники и другие предметы, пытаясь снизить стоимость и расширить рынок сбыта. Кроме того, Александр Дмитриевич Оболенский все доходы предприятия тратил на его усовершенствование.

Предпринятые шаги позволили не только сохранить завод, но и вывести его в начале XX века в число лучших стекольных предприятий Российской империи. В 1896 г. на Нижегородской выставке Бахметьевский хрустальный завод получил право употреблять Государственный герб. А в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже завод получил Большую золотую медаль.

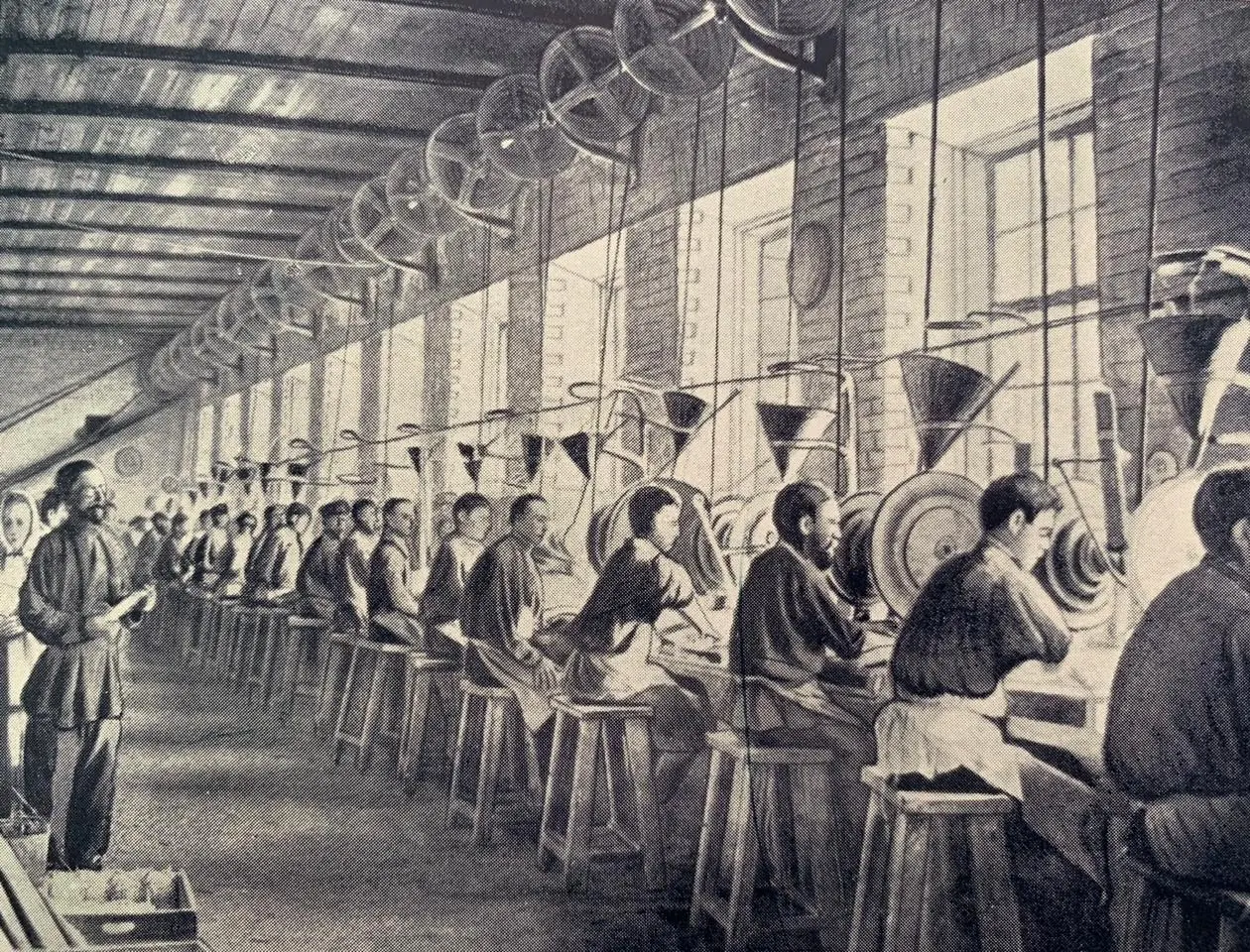

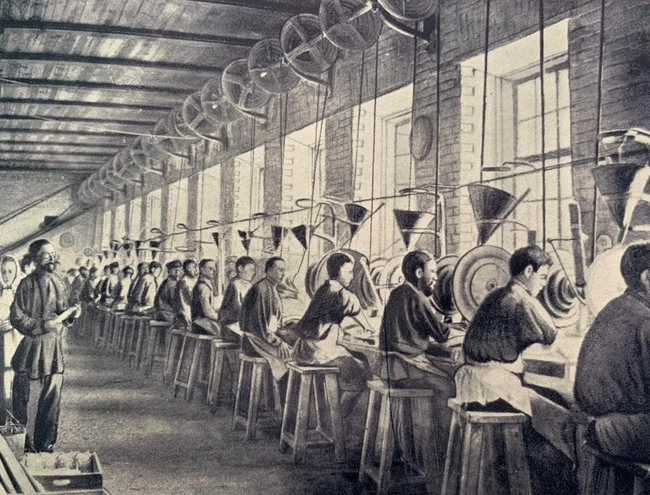

На заводе с успехом применялись различные приёмы изготовления и художественной обработки стекла и хрусталя. Изделия гранились, гравировались, травились, украшались живописью или эмалями, золотом или серебром. Мастера владели техникой «венецианской нити», могли делать стекло, имитирующее драгоценные камни или чеканку.

Легендарные династии

Слава завода связана не только с успешным управлением, но и с мастерством работников. Известны талантливые крепостные братья Пётр и Иван Вершинины. Они в совершенстве владели технологией производства стекла и искусством его обработки. Продолжателем их дела стал сын Петра – Александр Вершинин. Этот мастер был виртуозом. Он умел делать вещи, которые никто повторить не смог.

Вершинин мастерски расписывал стекло. Эти росписи поражают деталями и техникой. Полюбоваться его работой можно на стакане «Сотворение мира» в экспозиции Никольского музея стекла и хрусталя. Стакан выполнен в 1800 г. В 1807 г. император Александр I наградил этого мастера золотыми часами за превосходный сервиз. Но самые знаменитые творения Вершинина – двойные стаканы с диорамами между стенок. Это не роспись, а объёмные картины, собранные из тоненьких веточек, соломы, мха и бумаги.

В конце XIX века лучшим стеклодувом завода был правнук Александра Вершинина – Никанор Протасов. Он пришёл на завод в 1876 г. и проработал на нём до 1932 г., став техническим руководителем. Но даже на пенсии Никанор Иванович продолжал консультировать по варке цветных стёкол и художественной обработке изделий.

Представители этой династии работали на заводе более ста лет.

Советская летопись

После революции 1917 г. завод был национализирован. В 1920 г. был переименован в завод «Красный гигант». В начале его продукция отражала политику нового государства. Постепенно завод стал выпускать бытовую посуду, не отличавшуюся художественным оформлением. Ассортимент сузился до самого необходимого. И этот минимум тиражировался в большом количестве.

Роскошь была не свойствена пролетарскому искусству. Но в 1934 г. вышло Постановление Совета Народных Комиссаров «О стекольной промышленности Наркомлегпрома», в котором говорилось о необходимости расширения ассортимента и повышения уровня художественного оформления продукции. После этого началась разработка новых форм посуды, а в обработке стекла стали использовать разные методы: травление, роспись, протравное окрашивание, золочение и т.п.

В годы Великой Отечественной войны производство художественных изделий из стекла в Никольске было остановлено. На бывшее бахметевское предприятие был эвакуирован Ленинградский оптический завод. С февраля 1942 г. на «Красном гиганте» выпускались стёкла разных марок для биноклей, стеклотрубы, прицелы для танков, пушек, винтовок и пулемётов.

После войны завод возобновил выпуск художественного стекла и хрусталя и продолжил выпуск оптической продукции, которая стала для завода профильной.

Завод успешно работал в СССР, но развал его не пережил. В 2008 г. он был остановлен, а в 2012 г. был завершён процесс его банкротства. «Красный гигант» остался в славном прошлом страны, но нашлись продолжатели его дела.

Сегодня в Никольске пять стекольных частных предприятий. Четыре из них варят стекло, а пятое по-прежнему выпускает хрусталь.

День сегодняшний

Итак, в Никольске работает Бахметевский завод по производству хрусталя. Он располагается в бывшей экспериментально-художественной мастерской «Красного гиганта» и вручную производит хрусталь по старой технологии. Да и что может изменить в выработке, прессовании или выдувании стекла? Ничего. И состав шихты, из которой варят хрусталь, постоянен. Меняться может лишь поставщик нужных компонентов.

В основном на предприятии делаются реплики музейных образцов XIX – начала XX вв., также выполняются индивидуальные заказы. Но самым распространенным товаром, который наиболее активно покупается, как и сто лет назад остаются лафитники с мушкой и хрустальные чайные стаканы.

Хрусталь варится как прозрачный, так и цветной. Цветной получается благодаря оксидам металлов, добавленным в шихту. В зависимости от добавки на заводе вырабатывают цвета красный рубин, кобальт, марганец или зеленый. Хрусталь гранят или гравируют, а также расписывают и золотят.

Никольский музей стекла и хрусталя

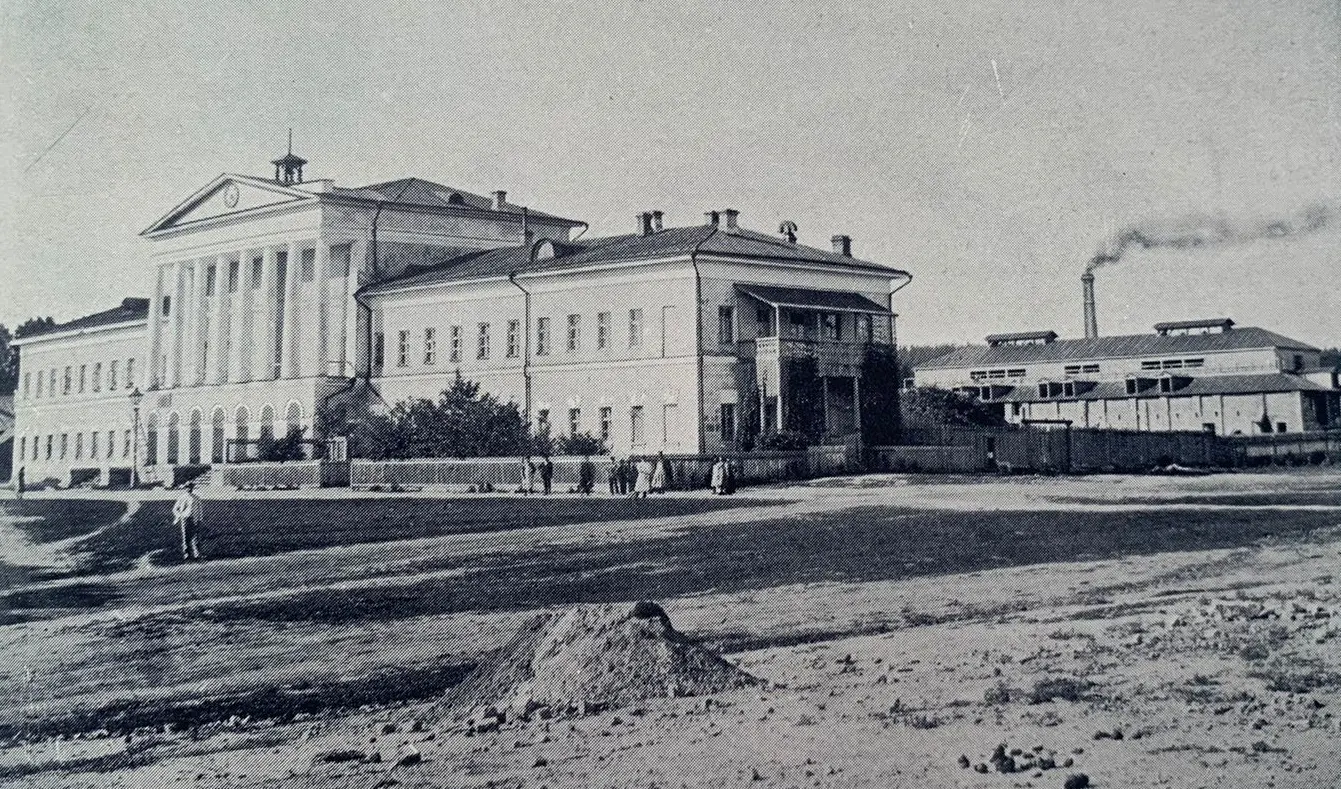

Полюбоваться изделиями  Бахметьевского завода можно в Никольском музее стекла и хрусталя. Экспозиция богатая и уникальная. И это не удивительно, так как начало музея было заложено ещё при Николая Алексеевиче Бахметьевом в 1789 г. Именно он распорядился собирать лучшие образцы своей мануфактуры, а также секло других отечественных и зарубежных производителей. Эта традиция была продолжена и при советской власти.

Бахметьевского завода можно в Никольском музее стекла и хрусталя. Экспозиция богатая и уникальная. И это не удивительно, так как начало музея было заложено ещё при Николая Алексеевиче Бахметьевом в 1789 г. Именно он распорядился собирать лучшие образцы своей мануфактуры, а также секло других отечественных и зарубежных производителей. Эта традиция была продолжена и при советской власти.

С 1789 г. будущий музей считался образцовой комнатой. С 1914 г. в документах комната упоминается как музей.

В 1990 г. завод «Красный гигант» построил для музея отдельное двухэтажное здание. С 2005 г. никольский музей является филиалом Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого. В этом году музей в рамках нацпроекта «Семья» будет отремонтирован и модернизирован.

Музей стекла и хрусталя — один из самых посещаемых в Пензенской области. Его коллекция одна из крупнейших собраний стекла в России.